【2025年】熱中症対策に関連する法令と要項

2025.04.18

昨今の危険な暑さに対処するため、「気候変動適応法」「労働安全衛生法」「熱中症対策ガイドライン」など様々な法令や要綱、ガイドラインが策定され、施行されています。 暑さ指数のチェックは、作業現場や学校、自治体、企業での熱中症対策において必須となってきているのです。 今回は、暑熱対策に関する主な法令や要綱を簡単にご紹介します。 ※2025年4月現在で施行されている法令・要綱の内容です

INDEX

令和7年6月施行「熱中症のおそれのある作業」を行う事業者に罰則付き義務化

厚生労働省は、2025年3月12日(水)に開催された「第175回 安全衛生分科会」の資料を公表しました。

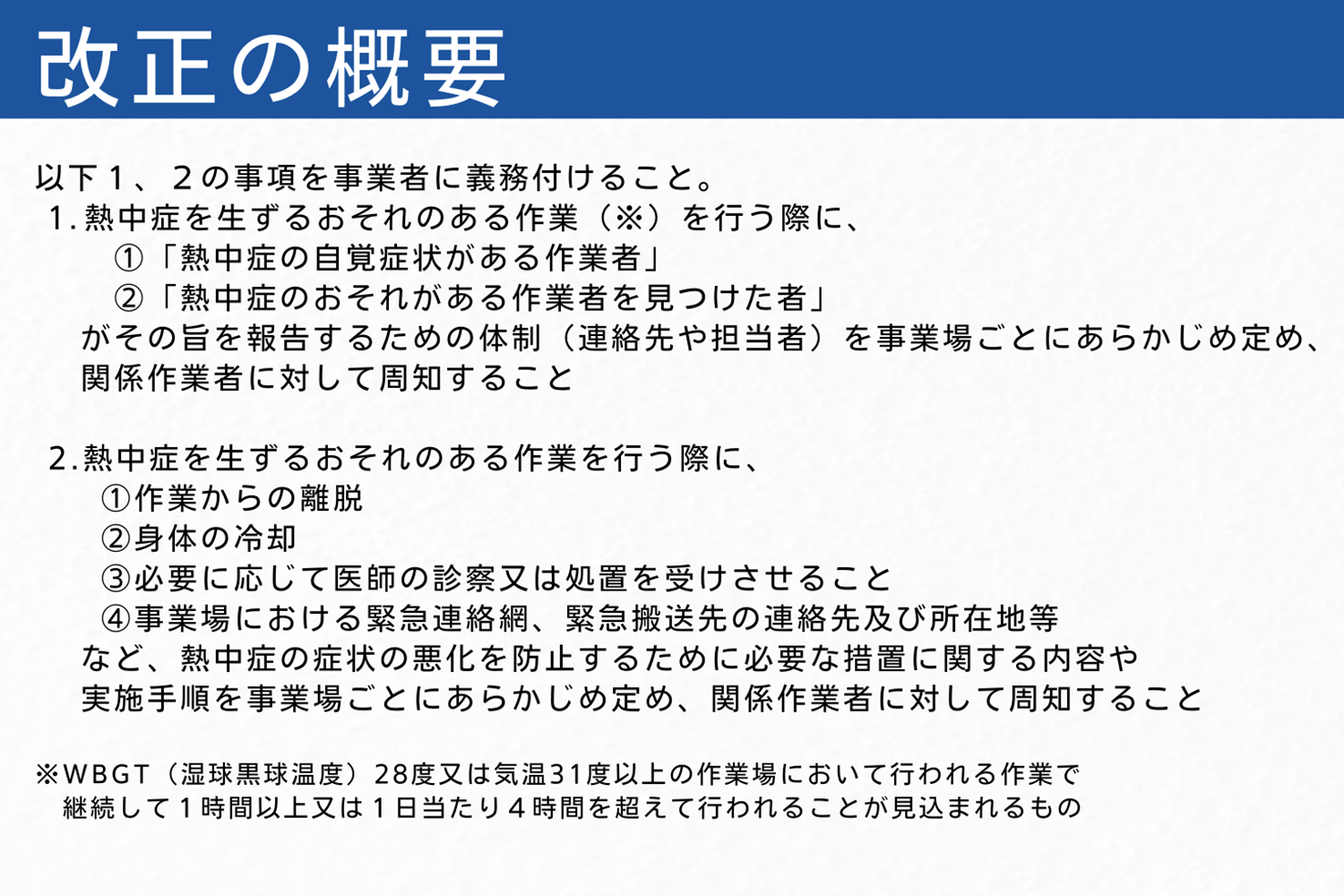

資料では、熱中症による死亡災害を減少させるために、事業者に対して熱中症のおそれのある作業を行う際に「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係労働者への周知」を罰則付き義務化される方針が示されました。

※令和7年6月1日より施行

熱中症のおそれのある作業とは?

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業のことをいいます。ただし、以下の注意書きの記載もあります。

●作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応を通達で推奨する。

●なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとする。

今回の義務化でWBGT・気温・時間での基準は設けられますが、労働実態に合わせた対応が求められているといえます。

具体的に何をすればいいの?

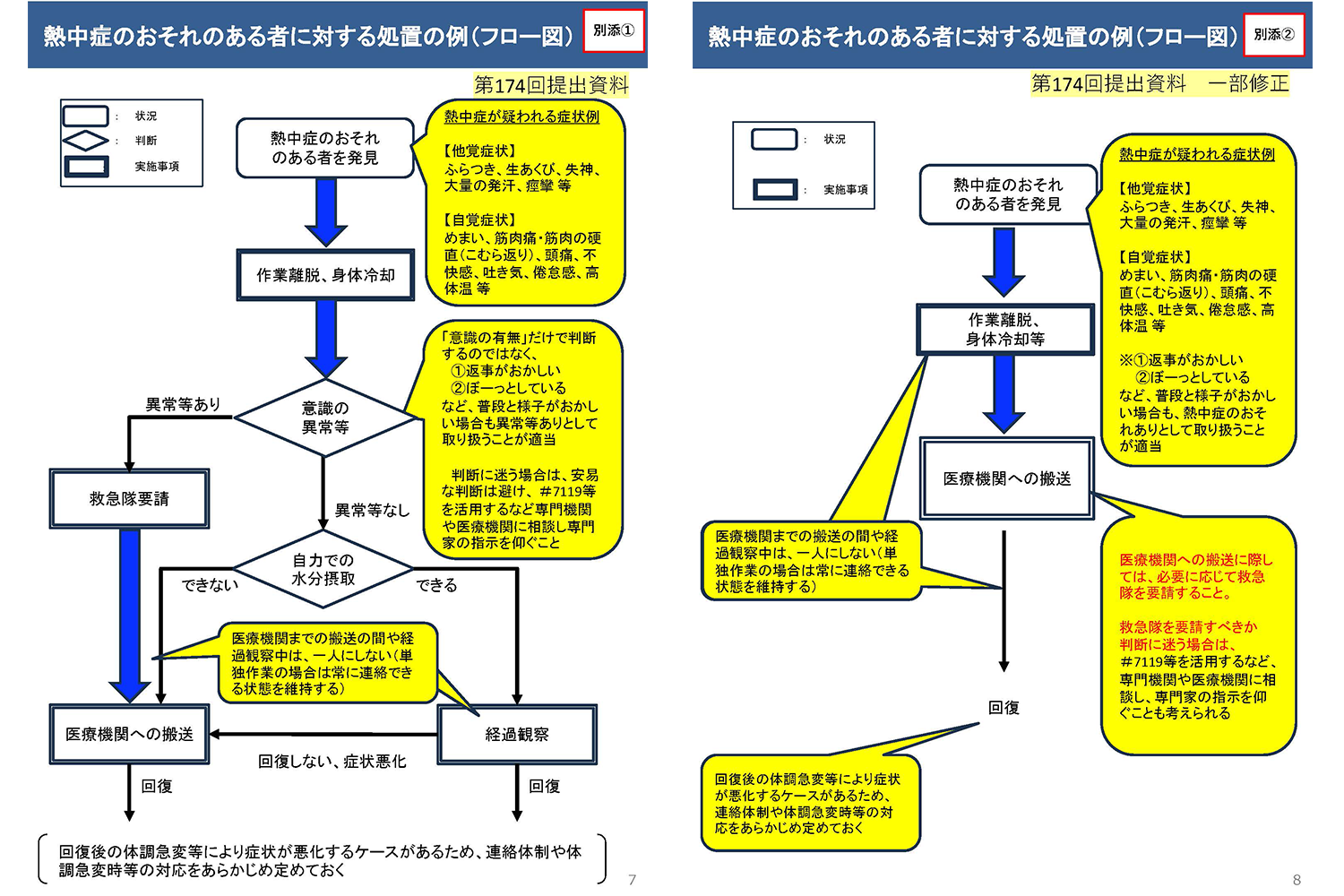

事業者は、熱中症のおそれのある労働者に対して対処フローを作成し、適切に対応できるよう周知することが求められています。具体的には以下の2点を抑え、フローを作成しましょう。

出典:「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」の概要について(職場における熱中症対策の強化関係),第175回 安全衛生分科会資料,厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課,

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001439159.pdf

今回の義務化は、「熱中症のおそれがある労働者の早期発見・早期判断・適切な対処をすることによって死亡者・重篤者数の減少させること」を目的としています。

昨年の最高気温(東京)は、6月(4日間)・7月(25日間)・8月(29日間)・9月(17日間)で合計75日が31度を越えており、今年も暑くなる予想がされています。労働者の命と安全を守るために、職場にあわせたフローを作成し、万が一の際にはきちんと動けるように備えましょう。

※推奨される実施方は通達で示される見込みです。

※2025年4月現在で施行されている法令・要綱の内容です。

▼熱中症のおそれのある者に対する処置の例(フロー図) 別添①②

日本における熱中症の状況

近年、日本の夏における気温は「災害級」とも称されるほどの猛暑が続いています。背景には地球温暖化の影響があり、気温は年々上昇しています。

それに伴い熱中症の死亡者数や搬送者数も右肩上がりに増加しており、生命を脅かす暑さに対して早急な対処が必要になっています。

このような状況を受けて、政府は「気候変動適応法の改正」を令和6年4月1日に全面施行し、気候変動に適応する法的な位置づけを明文化しました。

これを基に、国・地方自治体をはじめとした事業者や国民が連携して効果的な対策を講じ、熱中症死亡者数の顕著な減少を達成することを目指しています。

働く人の安全を守る「労働安全衛生法」

労働基準法では労働災害の防止措置が義務付けられていますが、その措置の一つが労働安全衛生法で定められている「よりよい労働環境の実現」です。従業員の安全と健康の確保は事業者の責務とされているため、守らなければなりません。

職場の暑さ対策はどこまでするべき?

労働安全衛生法では、「暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定める」作業場において、「作業環境測定を行うべき」としています。

作業環境測定とは、労働者の健康を守るために職場環境が良好であるか、改善が必要かなどを判断するために実施されます。

暑熱や多湿の環境にある屋内作業場とは、たとえば溶鉱炉などの熱が発生する作業環境のことを指しますが、それ以外の事業者が関係ないという訳ではありません。

全事業者に求められる暑さ対策としては、以下2つの条文が明記されています。

事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。

引用:温湿度調節,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号),厚生労働省,改正:令和6年6月3日号外事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。

引用:発汗作業に関する措置,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号),厚生労働省,改正:令和6年6月3日号外

近年の猛暑においては、屋外のみに限らず屋内の作業でも熱中症を引き起こすリスクが非常に高くなっています。

従業員の安全と健康を守るためにも、事業者は温湿度調節などの対策をすることが求められています。

法律以外にも?!「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」

令和3 年7月26日に、厚生労働省労働基準局長から一部改正基発0726第2号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」が通達されました。

この通達では、WBGT値の活用など、職場における熱中症予防対策を進めるうえで注意したい点がまとめられており、熱中症対策のより一層の推進と事業所での確実な取り組みの実施が求められています。

クールワークキャンペーンとは?

クールワークキャンペーンは、厚生労働省が熱中症予防対策を徹底するために5月から9月まで行っている施策です。

すべての職場で熱中症予防基本対策要綱に基づいた対策に取り組めるよう「暑さ指数の把握と評価」「測定した暑さに応じた対策の徹底」※について呼びかけをしています。

※令和6年度の施策において

教育現場における暑さ対策

教育現場における暑さ対策については、文部科学省からの通達や環境省と文部科学省で作成された「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」などで明示されています。

特に注目すべきは、令和3年2月3日の通達「保健室の備品について(通知)」において、保健室の備品として熱中症指数が計測できるWBGT計を所持することが必要であるとされた点です。

学校教育の現場でも児童と教員の安全と健康を守るためには、今後暑さへの対策は欠かせないポイントとなりそうです。

「熱中症事故の防止について(依頼)」の通達とは?

令和6年に「学校教育活動等における熱中症事故の防止について(依頼)」が、令和4年には、認定こども園を含む教育機関に向けて「熱中症事故の防止について(依頼)」が通知されています。

通達の内容には、熱中症予防のための環境整備や活動前の水分補給、熱中症事故防止のための措置の依頼などが記載されており、具体的な予防・対策に取り組むことが求められています。

「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」とは?

令和3年5月には環境省と文部科学省から「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」が公開されており、全国の教育委員会や学校でガイドラインを作成・改定する際に活用される留意点が明記されています。

令和6年4月施行「気候変動適応法の改正」とは?

気候変動適応法とは、地球温暖化に対する対処と気候変動に伴う熱中症対策などについての法律です。政府・市町村等の連携した対策の推進により、熱中症死亡者数の顕著な減少を目的として策定されました。

「気候変動適応法の改正」で定められた熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラートとは?

熱中症警戒アラートは、暑さ指数が33度以上になると気象庁より発表され、「暑さへの気づき」と「予防行動を促す情報の周知」を目的としています。

熱中症特別警戒アラートは、翌日の暑さ指数が35度以上に達する場合に発表があり、ひとの健康に大きな被害を及ぼす恐れがある数値となります。

そのため教育現場では校長が、事業者では管理者が、すべての人が熱中症対策を徹底できているか確認し、そうでない場合は、変更・延期・中止など、人命や健康被害の防止を優先する判断を求められます。

イベントやスポーツにおける暑さ対策

屋内外のイベントやスポーツ観戦の場でも熱中症対策を講じることが求められており、環境省より主催者や施設管理者向けに「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン2020」にてデータや対策が掲載されています。

JFA(公益財団法人日本サッカー協会)やJAAF(日本陸上競技連盟)は、いち早く対応しており、既に熱中症対策のガイドラインを作成し公開しています。

暑さから身を守るために

近年日本における猛暑は、人命や健康被害に及ぶリスクのあるものとなってきました。この社会課題に取り組むには、事業者や教育現場など様々な場面で熱中症対策を講じる必要があります。

従業員や児童などの「安全」と「健康」を守るためにも、法令やガイドラインをチェックして、熱中症対策に役立ててください。

参考文献:

・気候変動適応法,気候変動への適応,環境省

https://www.env.go.jp/earth/earth/tekiou/page_00608.html

・労働安全衛生法,厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74001000&dataType=0&pageNo=1

・労働基準法,厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000&dataType=0&pageNo=1

・労働安全衛生規則,厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74003000&dataType=0&pageNo=1

・職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について,厚生労働省,令和3年7月26日

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633853.pdf

・令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します,報道・広報,厚生労働省,令和6年2月27日

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38059.html

・熱中症事故の防止について(依頼),学校安全<通知等>,文部科学省,令和4年4月28日

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417343_00005.htm

・学校教育活動等における熱中症事故の防止について(依頼),学校安全<通知等>,文部科学省,令和6年4月30日

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417343_00033.htm

・「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」の概要について(職場における熱中症対策の強化関係),第175回 安全衛生分科会資料,厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課,

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001439159.pdf

・第175回 安全衛生分科会資料について,厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課,令和7年3月12日

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001439158.pdf

・厚生労働省法令等データベースサービス,厚生労働省令第五十七号

https://www.mhlw.go.jp/content/001476790.pdf

- 本コラムに記載されている情報は掲載日時点のものです。内容は予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。