DXで地域を支える!広島電鉄のアルコール検知器と「点呼+」による業務改革

2025.10.29

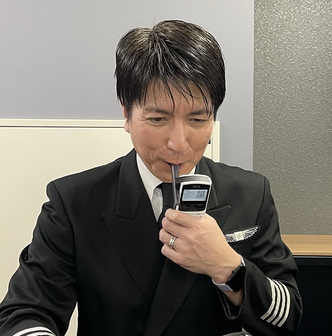

1942年の設立以来、広島市を中心に路面電車とバスを運行し、地域の暮らしを支えてきた広島電鉄株式会社。同社では乗務員のアルコールチェックに株式会社ナブアシストの「点呼+(プラス)」と、タニタのアルコール検知器「ALBLO FC-1500C」を導入し、点呼業務の効率化を実現しています。本記事では、導入の背景や具体的な活用方法、そして得られた効果について、バス事業本部のご担当者様へのインタビューをもとにご紹介します。

INDEX

プロフィール

バス事業本部 バス企画部 部長 古本さん

バス安全指導課と連携した点呼システムの構成、運賃制度、499台のバスの計画・点検といった車両管理など、バス事業本部における企画業務全般を担当。

バス事業本部 バス企画部 バス安全指導課 課長 服部さん

バス事業本部全体におけるバス乗務員の指導・教育等の統括管理を担当。また、昨今の運転士不足や働き方改革に対応するため、システム導入や集約化を進め省力化・高度化に取り組んでいる。

バス事業本部 バス企画部 バス安全指導課 課員 河村さん

バス乗務員の指導・教育、アルコール検知器および点呼システムの調整を担当。以前の紙での点呼や旧アルコール検知器からの切り替えにおいて、「点呼+」とタニタ製アルコール検知器の導入に関わっている。遠隔地の車庫からの遠隔点呼も管理している。

「記録の手間」日々の安全運行の裏にあった、アナログ管理の限界

―――「ALBLO FC-1500C」の導入に至った背景と導入前の運用方法についてお聞かせください。

河村さん:

従業員のアルコールチェックに際し、以前は紙の点呼記録簿を作成しており、他社のアルコール検知器を使用していました。ただ、紙での点呼記録では、管理者が測定結果を見て記録簿に記入するといった二次作業が発生し、手間がかかっていたほか、転記漏れやミスが発生するリスクがありました。

株式会社ナブアシストの、点呼支援システム「点呼+」を導入したのは、こうした状況を改善するためです。しかし導入後、当時使用していたアルコール検知器と連携したところ、データが反映されないといった不具合が起こることがありました。

不具合が生じた際は、乗務員に何度もやり直す必要があり、特に時間のない朝の点呼では、現場に大きなストレスがかかっていました。

古本さん:

弊社ではDX化の一環として、人が介在する作業を可能な限り省力化したいという目標を掲げていました。

そのため、「点呼+」と確実に連携できることが、アルコール検知器の必須条件でした。当時使用していた機器ではその条件を満たすことが難しかったため、新しい機器の導入を決定しました。

「精度・耐久性・信頼性」を重視。メンテナンスサービスも決め手となった

―――アルコール検知器の選定ではどのような点を重視されたのでしょうか?

古本さん:

お客様の命を預かるバス事業において、アルコール検知器の精度と信頼性は非常に重要です。機器選定にあたっては「間違いのない機器を選ぶ」という点を重視しました。タニタの商品を選んだのは、企業としての信頼とサポート体制が大きな決め手です。医療機器も手掛ける実績から「タニタなら信頼できる」という安心感がありました。

また、アルコール検知器は長く使用するものなので、購入後のサポートも重要です。「サポートもしっかりしたメーカーのものを使いたい」という想いがあり、その点でもタニタのサポート体制は大きな安心材料となりました。

タニタはアルコール検知器のメンテナンスサービスも提供しています。

アルコール検知器は、使用するたびにセンサーが劣化していきます。そのため定期的なメンテナンスは欠かせません。タニタでは、アルコール検知器を購入していただいたお客様に対し定期的なメンテナンスサービスを提供しています。 |

―――「ALBLO FC-1500C」と「点呼+」をどのように活用されていますか?

服部さん:

バス事業本部の全乗務員が、出勤時に使用しており、1日に500~600名ほどが点呼を行います。乗務員は出勤時、「点呼+」の画面でアルコール測定、免許確認、体温・血圧測定といった点呼作業を実施しています。その後、担当車両の運行前点検を終え、睡眠時間や疲労、健康状態などを自己チェックしてから、運行管理者の点呼を受ける流れになっています。

河村さん:

バス乗務員だけでなく、一般の従業員が社用車を運転する際にも「ALBLO FC-1500C」と「点呼+」を活用しています。誰がいつ測定したのかという記録が正確に残るため、安全管理の徹底につながりました。

点呼業務の効率化が実現。遠隔点呼も本格導入されることに

―――「ALBLO FC-1500C」と「点呼+」の導入によって、どのような効果や変化がありましたか?

古本さん:

「ALBLO FC-1500C」の導入により、以前のアルコール検知器で発生していた、「点呼+」との連携エラーが解消されたことがもっとも大きな効果です。何度も息を吹き込む必要がなくなり、スムーズに点呼を行えるようになりました。

河村さん:

新しい法令要件に対応できたのも大きな効果です。

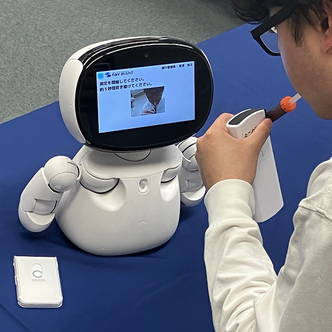

2022年に施行された法令により、バス事業者にはアルコールチェック時に運転者の顔を目視等で確認することが義務化されました。ただ、弊社は「点呼+」を導入していたため、この新しい規定にも、顔写真の撮影による遠隔での確認・記録といった形で速やかに対応できました。

さらに、2024年4月から貸し切りバス乗務員のアルコール測定については、乗務員の検査状況の動画または写真撮影とその記録も義務化されましたが、「点呼+」と「ALBLO FC-1500C」の連携により、この法令にも対応できました。連携エラーも解消されたことで、効率的で精度の高い点呼業務体制を構築できました。

古本さん:

書類管理から開放されたことも大きな効果です。管理者は点呼終了後、その記録を紙にまとめる必要がありましたが、記録もデータで蓄積されるようになり、ペーパーレス化も実現。書類管理が不要となり、書類の紛失リスクや手作業による記録ミスを無くすことができました。

また、弊社には営業所のほかに、小規模な車庫が点在しており、そこから出勤する乗務員もいます。以前は、遠隔地の車庫から出発する乗務員も管理者と対面での点呼が必須でしたが「点呼+」と「ALBLO FC-1500C」を導入したことで、遠隔地にいながらビデオ通話による点呼が可能になり、乗務員の移動時間の削減や管理者の業務時間の短縮を実現できました。その結果、従業員の働き方の改善にもつながったと実感しています。

グループ企業への展開も検討。より安全な運行体制の構築へ

―――今後の活用方法についてお聞かせください。

河村さん:

「ALBLO FC-1500C」は小型軽量で使いやすいため、本社部門などでも活用できるのではないかと考えています。アルコール検知器は車の運転が発生する会社には必要な機器なので、将来的にはグループ会社へも展開していきたいと考えています。

―――最後に、アルコール検知器の導入を検討している企業へメッセージをお願いします。

古本さん:

「ALBLO FC-1500C」と「点呼+」の導入により、人の手を介していたアナログな作業を自動化することができました。その結果、業務の正確性と効率は向上し、会社としてもDX化を進めることができたと実感しています。

河村さん:

お客様の命を預かるバス会社として、アルコール検知器の「精度」は絶対に譲れません。「ALBLO FC-1500C」は検知精度が高く、信頼できる商品だと感じています。同業他社の皆様にも、選択肢の一つとして検討に値すると考えています。

服部さん:

バスや鉄道だけでなく、トラック、タクシー、運送業や、車の運転が伴う一般企業の皆様にもおすすめです。タニタのアルコール検知器は精度とコストパフォーマンスの両面で非常に優れていると感じます。信頼のおける機器とシステムを活用しながら、今後も安全かつ効率的な交通サービス提供に向けた取り組みを続けていきたいと思います。

タニタの情報を発信中!マガジンを定期的に受け取るには?

タニタでは、各種SNSやLINEでもお得なキャンペーンやおすすめ商品の情報を発信しています。

ぜひフォローして、最新情報を確認してみてくださいね。

- 本コラムに記載されている情報は掲載日時点のものです。内容は予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。