測定

体組成計の正しい使い方

2021.10.01

体組成計は正しく使わないと正確に計測できません。正しい使い方を理解し、有効に活用しましょう。

体組成計の正しい使い方

体組成計は正しい使い方をすることで正確に計測をすることができます。 体組成計は生体電気インピーダンス法を用いた計測方法で、体組成計の電極から微弱な電流をからだに流し、その電気抵抗値から「脂肪」や「筋肉」などの体組成を推定しています。体組成の計測値は計測のタイミングや条件、体調等によって変動するため、計測は同じ時間・同じ条件ですることが大切です。また、細かい変化にとらわれず、長期的な変化の傾向をみることをお勧めします。

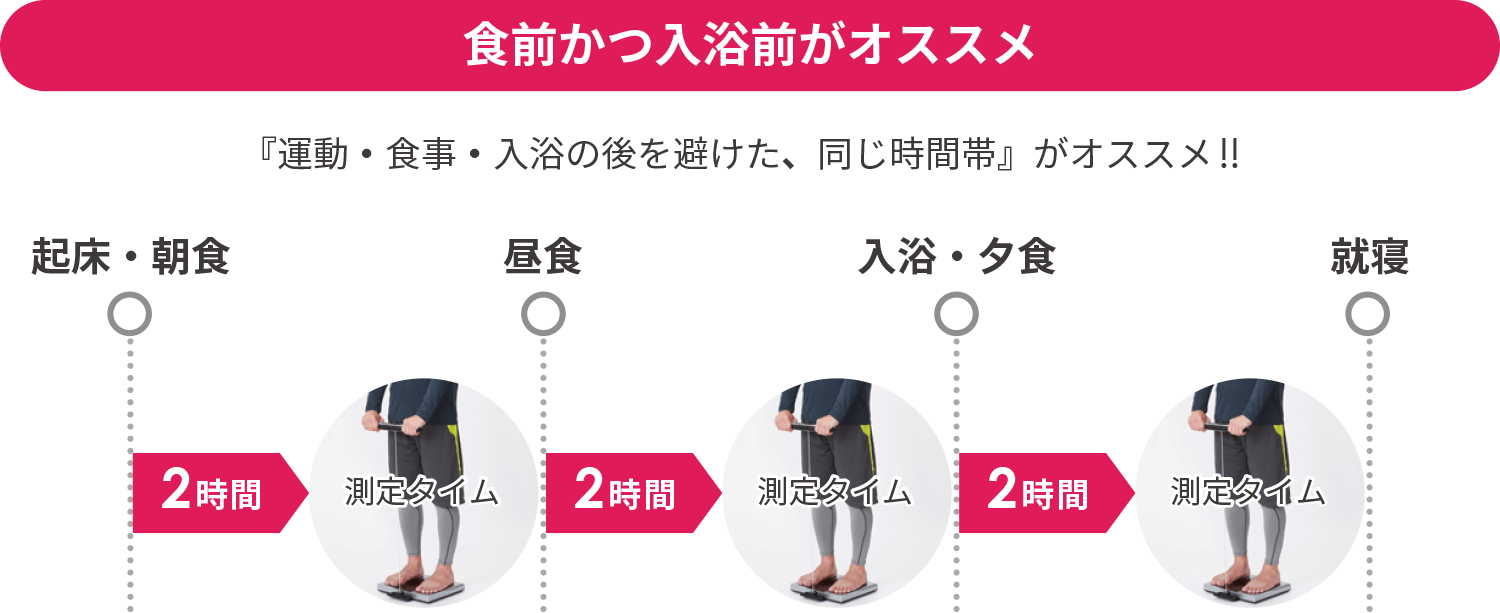

タニタでは、体組成計の計測タイミングとして、『運動・食事・入浴の後を避けた、同じ時間帯』をお勧めしています。なぜならば、運動や食事、入浴、時間帯によって、体温や体内の水分の状態などは変化するので、体組成の計測値に影響が出てしまうためです。従って、生活活動によるからだの変化の影響を除き、正確に計測するためには、できるだけ同じ時間・同じ条件で計測することが必要なのです。

運動後は避けたうえで、起床後・食事後・入浴後2時間以上経過してから測定してください。

タニタの体組成計は、生体電気インピーダンス法を採用しているため、からだの電気の通りやすさによって、体組成の計測値が変動します。電気の通りやすさは、生活活動による体温や体内の水分の状態、計測姿勢などから影響を受けます。

例えば、運動前と運動後では体温や体内の水分の状態は異なるため、運動前後の体組成の計測値を比較して、「今の運動でどれだけ体脂肪率が減ったか」という変化を比較することはできません。

体温は様々な要因で変動します。

例えば、一日の中でも早朝は体温は低く、午後・夕方にかけて高くなり、その後夜にかけて低くなっていきます。そのため、はかる時間帯によって、体組成の計測値は変動してしまいます。体組成の計測値は、体温の変化そのものによっても、体温の変化による血流量の変化によっても、影響を受けます。また、時間帯以外の要因でも体温は変動します。以下のような状態での計測は避けましょう。

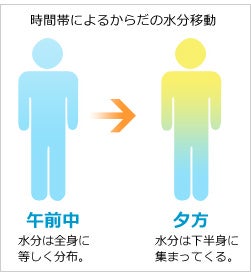

体内の水分の状態は様々な要因で変動します。例えば、一日の中でも午前中は体内の水分は全身に等しく分布していますが、立って生活していることにより、夕方には下半身に集まってきます。そして就寝中に元の分布に戻っていきます。そのため、はかる時間帯によって、体組成の計測値は変動してしまいます。

また、時間帯以外の要因でも体内の水分の状態は変動します。以下のような状態での計測は避けましょう。

計測時の姿勢や、体組成計への乗り方、手電極の握り方、使用場所などによって、体組成の計測値は変動してしまいます。以下のような状態での計測は避けましょう。

正しい計測姿勢は体組成計の機種によって異なる場合があるため、各機種の取扱説明書をよく読んで、計測しましょう。

1. 毎回同じ時間帯ではかる

2. 運動直後は避ける

3. 食後2時間を経過していること

4. 入浴後2時間を経過していること

5. 発熱、下痢、二日酔いなど体調不良時は避ける

6. 脱水やむくみのあるときは避ける

7. 冷たい空気に長時間さらされたり低体温のときは避ける

8. 計測前に排尿、排便を済ませる

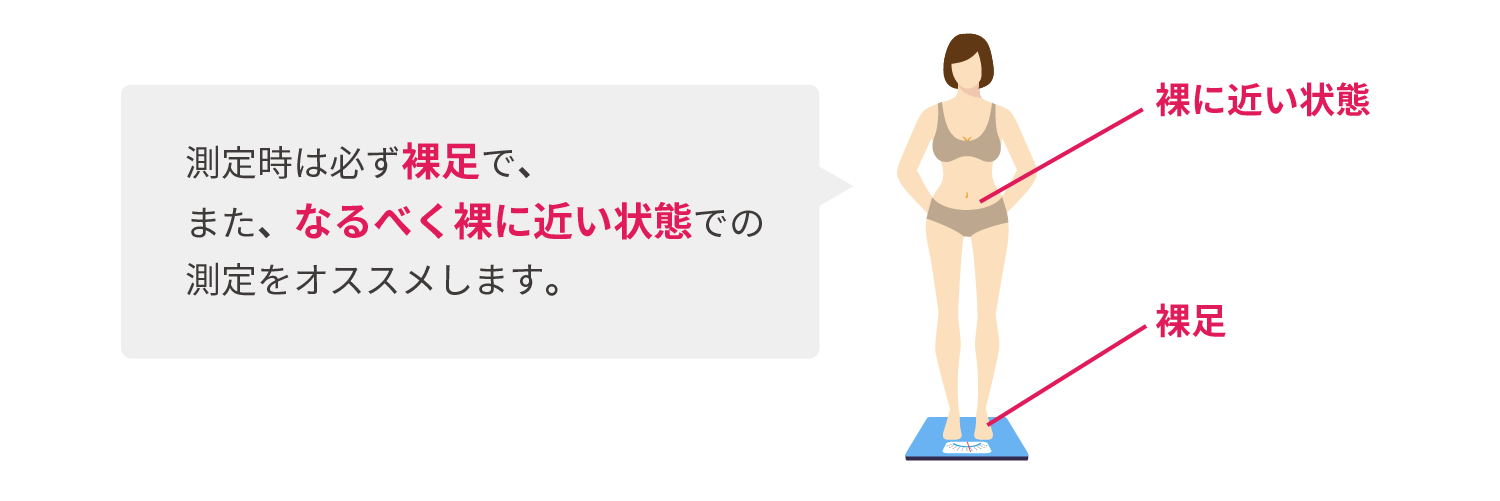

9. 裸足ではかる

10. 正しい姿勢ではかる(脇や内腿の皮膚を接触させない、肘や膝を曲げない、計測中動いたり喋ったりしない)

11. きれいな掌、足裏で、電極にきちんと接触させる

12. 掌や足裏が乾燥していたら、少し湿らせる

13. なるべく裸に近い状態ではかる

14. 硬く平らで安定した床の上ではかる

タニタでは、各種SNSやLINEでもお得なキャンペーンやおすすめ商品の情報を発信しています。

ぜひフォローして、最新情報を確認してみてくださいね。

この記事はタメになりましたか?

人気記事ランキング

RANKING人気記事ランキング

RANKING