地域の健康を見える化。体組成計を活用した廿日市記念病院の健康増進活動

2025.10.03

広島県廿日市市で、脳血管障害、運動器リハビリを中心に行う総合リハビリテーションと緩和ケアを提供する廿日市記念病院。地域住民の健康増進を目指す、独自の取り組みを進めています。 その活動の一端を担っているのが、タニタのマルチ周波数体組成計「MC-780A-N」。今回は、廿日市記念病院が「地域づくり活動」に取り組む背景や体組成計の導入によって生まれた効果について、ご担当者様へのインタビューをもとにご紹介します。

INDEX

プロフィール

在宅診療支援センター 通所リハビリ 理学療法士 藤井 朋美 さん

通所リハビリを担当。筋力増強訓練や日常生活動作訓練、歩行訓練などを通じて、利用者の生活を支える身体的・精神的機能を回復させる訓練・活動を提供する。生活上の困り事を解決するため、実際の動作練習や道具の活用提案など、より生活に密着したサポートを行う。

在宅診療支援センター 通所リハビリ 介護福祉士 山田圭子さん

通所リハビリと訪問リハビリのサービス責任者。利用者の自宅に赴き、実際の生活環境に即した動作練習や外出訓練といった、より実践的なリハビリテーションの提供を行う訪問リハビリテーションの両サービスを使う利用者の連携も担う。

病院から地域へ。健康づくりの輪を広げるための新たな挑戦

――体組成計の導入を決めた理由を教えてください。

藤井さん:

当院では以前から医師や薬剤師、管理栄養士などが講師となり、地域住民の皆様に向けた健康講座を院内で開催していました。しかし、新型コロナウイルスの流行をきっかけに活動は一時中止。2024年の秋に再開するにあたって、これまでの活動内容を根本から見直し、これからは病院にかかる前の「予防」段階にも積極的にアプローチすべきだと考えました。また、形式も変更し従来の座学式の講座だけでなく、参加者ご自身が主体的に健康づくりへ取り組める体験型の講座を企画しようと考えました。

特に介護保険・介護予防の領域では、運動・栄養・口腔(こうくう)衛生が「健康の3本柱」とされています。リハビリの専門職である私たちは「運動」にフォーカスしたいという思いもあり、そこで考えたのが、「体組成計を用いた体組成測定会」です。

この企画を実現するために、筋肉量や筋肉の状態を客観的に示す骨格筋量指数(SMI)まで測定できる体組成計「MC-780A-N」の導入を決めました。

山田さん:

体組成計で測定することで、参加者の方に、まずはご自身のからだの状態を客観的な数値で把握していただく。それによって、健康を「自分ゴト」として、より主体的に健康について考えていただきたいという強い思いがありました。

また、以前勤務していた医療機関で体組成計を使った健康講座がうまく機能していたことも、導入を決めた理由の一つです。体組成計なら短時間で測定できるため、からだに大きな負荷をかけることなく誰でも気軽に参加しやすいと考えました。

決め手は設置の簡易さと測定結果のわかりやすさ

――数あるメーカーの中から、タニタの体組成計を選んだきっかけや決め手を教えてください。

藤井さん:

「タニタ」は健康に関する事業を展開する企業として広く認知されており、利用者さんにも信頼していただけると感じました。からだをはかるものだからこそ、信頼性の高いメーカーのものを導入したいという思いは強かったですね。

当院と取引のある業者の方からのご紹介がきっかけでしたが、いくつかの商品と比較検討した際に、当院にとって導入しやすい価格帯だったことも後押しとなりました。

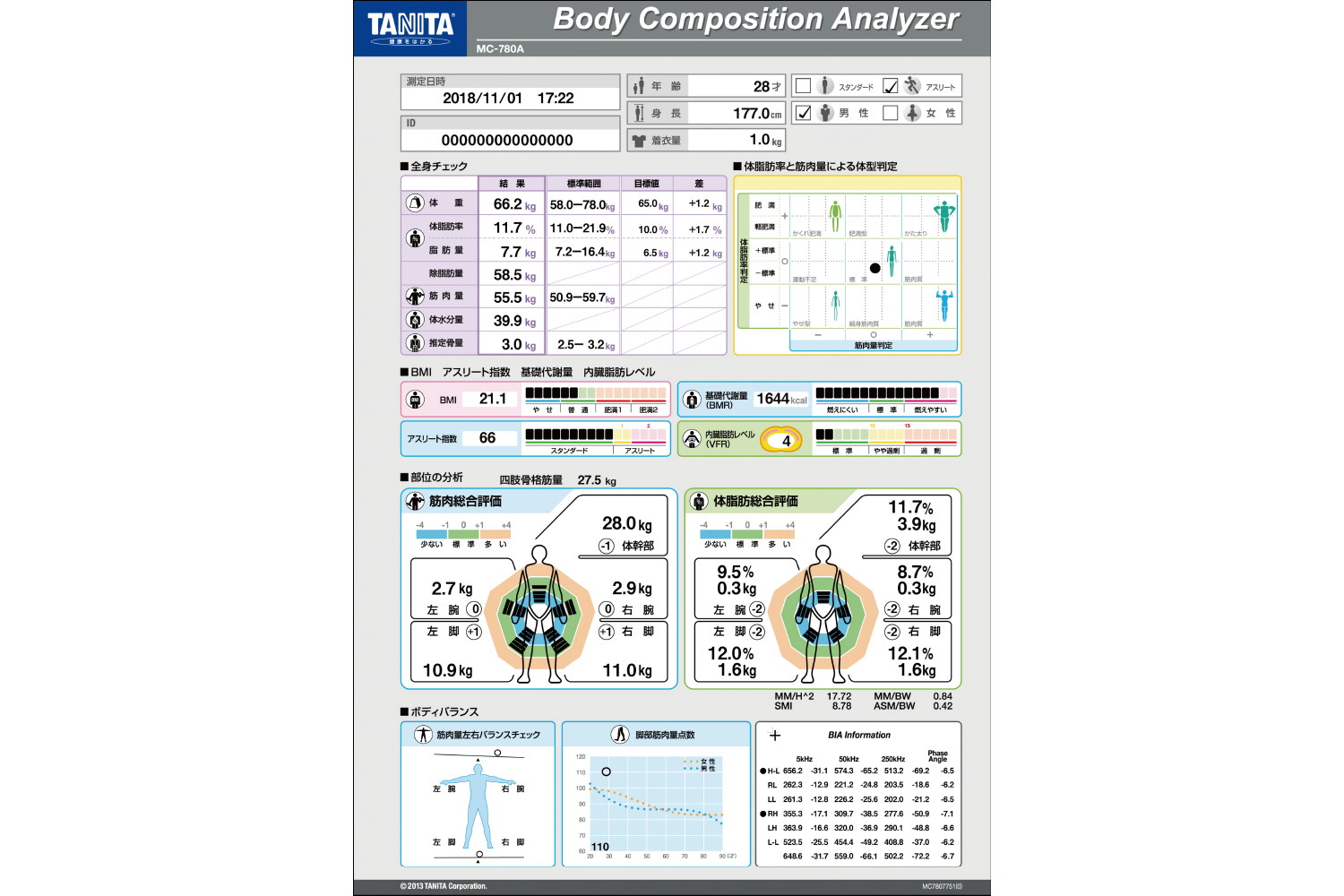

また、測定結果が印刷されるシートがわかりやすいのも魅力的で、専門知識がなくても視覚的にからだの状態を理解できるデザインだと感じました。これなら地域の方々にもすんなりと受け入れていただけるだろうと確信し、本格的な導入を決めました。

測定から行動変容へ。地域住民の健康意識が向上

――体組成計をどのように活用されていますか?

藤井さん:

現在は主に、地域での体組成測定会を活動の軸に据えています。開催形式は2パターンあり、一つは公民館などで座学を行った後に個別相談に応じるクローズドな場。もう一つは、商業施設の一角をお借りして、お買い物に来られた方が予約なしで気軽に参加できるオープンな場です。活動は年々拡大し、2024年は年間8回の開催で、参加者数101名でした。2025年はこれまでに7回開催し、参加者数は439名※に達しており、年内にのこり5回の開催を予定しています。参加者数の増加により、ニーズの高さを実感しています。

※439名 :2025年9月26日現在

山田さん:

参加者の中には、ご自身のからだのことをより深く知りたいと熱心に質問される方もいらっしゃいます。そうした方には、詳細なデータも活用しながら食生活や運動習慣の見直しについてアドバイスします。相手の興味や理解度に合わせて柔軟に説明の深さを変えられるのも、この体組成計「MC-780A-N」の魅力だと感じています。

「測定結果がわかりやすい」と地域住民の方からも好評

――体組成計を使ってみて、地域の方からはどのような反応がありましたか?

山田さん:

実際に参加された方からは「短時間で自分のからだのことがいろいろわかってありがたい」「数字でからだの様子が知れてよかった」といったうれしいお声が次々と届いています。客観的なデータが、生活改善に取り組むための確かな「動機づけ」になっていると実感しますね。

藤井さん:

測定後には、結果シートをもとに一人ひとりと向き合い、個別にご説明する時間を大切にしています。特に、筋肉量とそのバランスを示す「SMI」や、筋肉の質を表す「Phase Angle(フェーズアングル)」といった指標も、わかりやすい言葉に置き換えてお伝えすることで、ご自身のからだの状態を深く理解していただいています。

――体組成計を導入したことによる、最も大きなメリットについて教えてください。

藤井さん:

最大のメリットは、住民の方がご自身のからだを「主体的に」考えるきっかけを創出できたことです。ご自身が測定するだけでなく、ご家族の健康を心配して付き添って来られる方もいらっしゃいました。住民の方々へ健康への気づきを与え、必要な方には適切な医療へつなぐ、そんな橋渡し役も担えていると感じています。

その象徴的な例が、「サルコペニア」への気づきです。普段体重計ではかる際、「太りすぎ」は気にしても、「痩せていること」に対するリスクは見過ごされがちです。加齢などで筋力や身体能力が低下するサルコペニアは、決して軽視できません。体組成計「MC-780A-N」で筋肉量やSMIを測定することで、「痩せていれば健康」ということではないとわかりやすく伝えられます。

測定結果を活用して、サルコペニアのリスクや課題を共有し、食事や運動などの具体的な対策方法まで、スムーズに伝えられるようになりました。

加えて、体組成計「MC-780A-N」は設置や測定方法が簡便な点も現場では大きな特徴です。専門知識がなくても簡単に扱えるため、様々なスタッフがこの活動に関わることができ、全体の活動の幅も大きく広がりました。

体組成計を活用した、今後の地域医療の展望

――体組成計を活用した今後の展望についてお聞かせください。

藤井さん:

地域での活動の広がりは、院内での新たな活用法の検討にもつながっています。今後に向けて、通所リハビリのプログラムにも体組成計の活用の準備が進んでいます。

高齢者の場合、リハビリをして、身体機能が一度は改善しても、継続して運動などをおこなわなければ機能が低下してしまう方が少なくありません。私たちが目指すのは、誰もがご自身の力で健康を維持し、住み慣れた地域社会で生き生きと生活し続けられる「循環型の社会」です。

その実現のために、まずは通所リハビリの利用中から定期的に体組成を測定し、ご自身のからだを客観的に把握するツールとして慣れ親しんでいただく。そして、リハビリ終了後も、私たちが地域で開催する測定会に顔を出し、継続的にからだをチェックする。そうして、健康への意識を保ち続けていただきたいと思います。

このように、体組成計を、利用者様と地域、そして私たちをつなぐ架け橋とすることで、切れ目のないサポート体制を築いていきたいと考えています。

地域の健康意識の底上げが、スタッフの教育にもつながる

――最後に、体組成計の導入を検討している他の施設様へメッセージをお願いします。

山田さん:

地域での活動がもたらす価値は、住民の皆様の健康増進だけにとどまりません。私たちスタッフ自身の成長にも、非常に大きな影響を与えてくれています。

体組成測定会を通じて地域の皆様と交流し直接お話をすることで、利用者さんの退院後の生活をより具体的にイメージできるようになりました。

院内では、要介護度などの指標やからだの状態に着目しがちですが、退院後の生活までを意識したうえでリハビリを提供できることは、大きなメリットだと感じています。体組成測定会という地域活動が、利用者さんの健康への意識づくり以外にも、スタッフそれぞれの意識改革につながっているのです。

当院の活動を、体組成計の活用方法の一つとしてご参考にしていただければと願っています。

タニタの情報を発信中!マガジンを定期的に受け取るには?

タニタでは、各種SNSやLINEでもお得なキャンペーンやおすすめ商品の情報を発信しています。

ぜひフォローして、最新情報を確認してみてくださいね。

- 本コラムに記載されている情報は掲載日時点のものです。内容は予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

.png?width=240)