測定

【内臓脂肪レベル】からだの情報と改善アドバイス

2025.07.16

からだの情報、体組成とは?

体組成とは、からだを構成する組成分のことをいいます。

からだを構成する組成分は、大きく分けて「脂肪」「筋肉」「骨」「水分」の4つがあり、同じ身長と体重(同じBMI)でも、脂肪や筋肉の量は人によって異なるため、からだの情報をしっかりと測定して日々の健康管理に活かす必要があります。

内臓脂肪レベルについて

内臓脂肪とは、腹腔内の内臓のすき間につく脂肪のことです。内臓脂肪の過剰な蓄積は循環器系疾患などの生活習慣病の発症と密接な関係があるとされています。

内臓脂肪は女性よりも男性の方がつきやすく、若年者より中高年が多い傾向にあるとされていて、皮下脂肪に比べると「短期間で変化しやすい」のも特徴です。

タニタの内臓脂肪レベルの原理

内臓脂肪は通常、腹部X線-CT画像で面積を測定し、評価します。医学的には、腹部X線-CT画像による実測値で100㎠を超えていると、生活習慣病を引き起こす可能性が高いといわれています。

タニタの内臓脂肪レベルは、測定した電気抵抗値から、性別、年齢などの情報を加味して、内臓脂肪蓄積のリスクを統計的に評価したものです。

判定

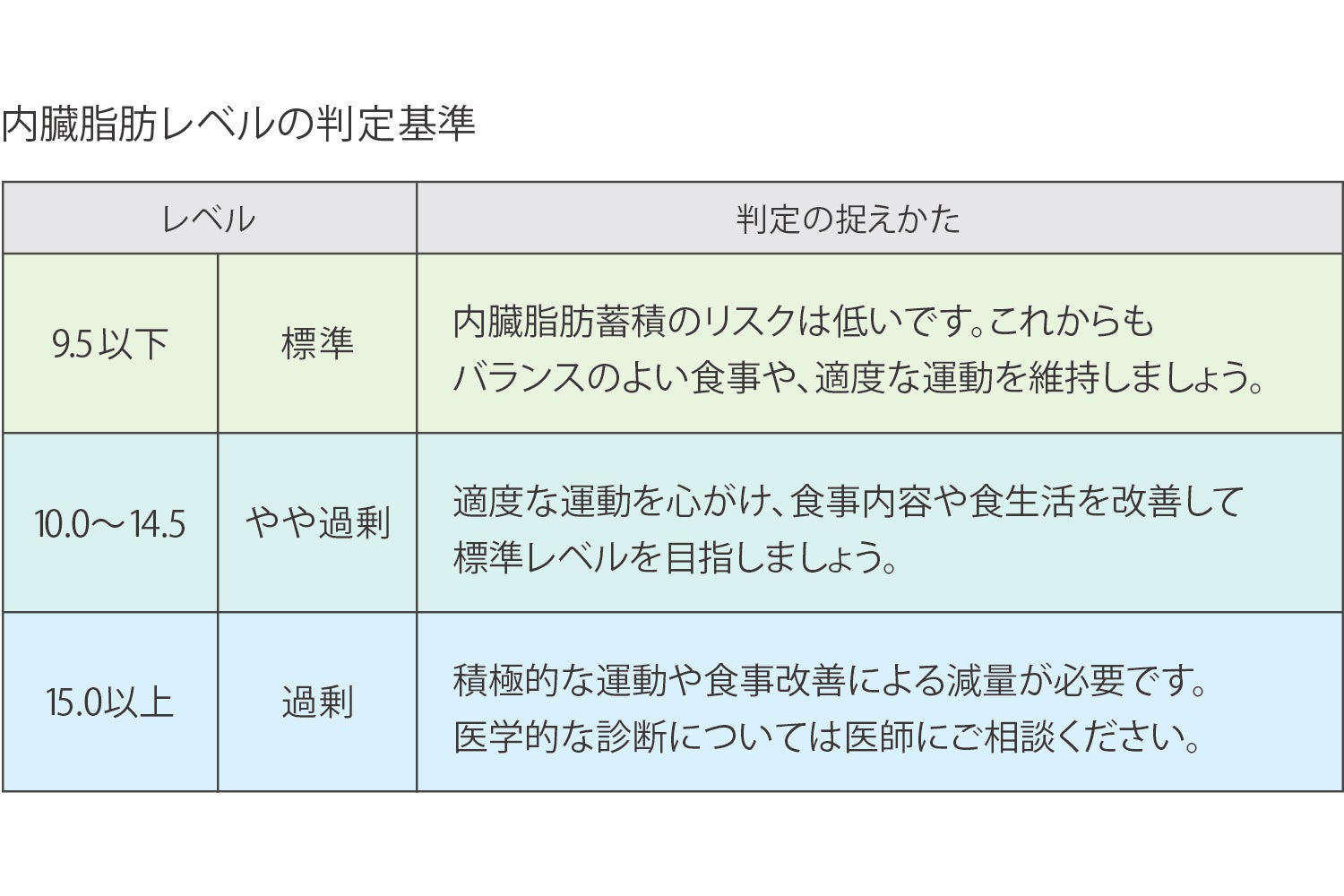

タニタでは、内臓脂肪レベルを1から59のレベル表示を行い、「標準」「やや過剰」「過剰」3段階で評価します。

改善のアドバイス

内臓脂肪レベルが「やや過剰」「過剰」の場合

まずは、今の生活にプラスしてウオーキングなどの有酸素運動を行いましょう。運動開始から20分ごろから内臓脂肪が使われるとされています。

また、お酒の飲み過ぎや糖質、脂質の摂り過ぎを改善しましょう。

タニタの情報を発信中!マガジンを定期的に受け取るには?

タニタでは、各種SNSやLINEでもお得なキャンペーンやおすすめ商品の情報を発信しています。

ぜひフォローして、最新情報を確認してみてくださいね。

- 本コラムに記載されている情報は掲載日時点のものです。内容は予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

この記事はタメになりましたか?

人気記事ランキング

RANKINGあなたにおすすめの商品

人気記事ランキング

RANKING